今回は少し番外編

義父からの依頼で、フェラガモの財布を修理しました。

普段は靴ばかりで、カバンや財布の修理は実際に自分で作業することがほとんどありません。

そのため、不慣れな部分もありましたが、せっかくの機会なので記録として残しておきます。

擦れと破れが進行したフェラガモの外装

外装は長年の使用で擦れや破れが目立ち、革の繊維が露出していました。

この財布は“コバ仕上げ”ではなく、外側の革を内側へ織り込むへり返し構造。

パーツを縫い合わせて全体を組み立てる仕様のため、部分補修では仕上がりの段差やムラが出やすい構造でした。

補修ではなく外装一式の交換へ

仕上がりと耐久性を考慮し、外側の革一式と、内張トップラインに補強として縫い付けられていた革テープをすべて新規で製作・交換することにしました。

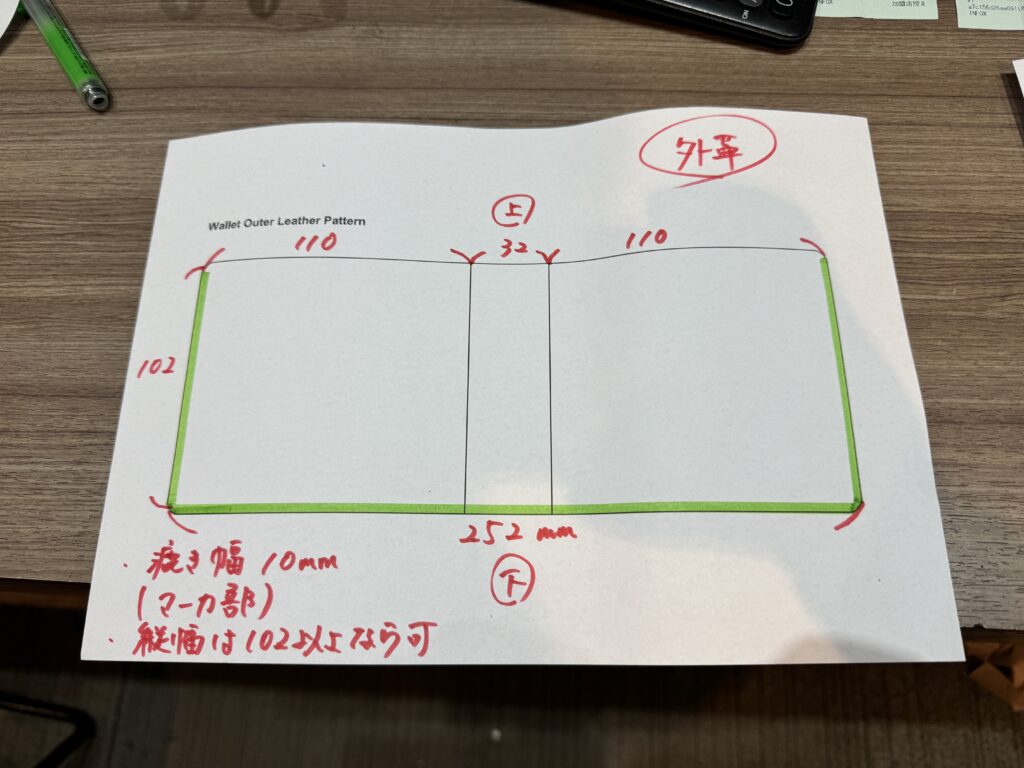

分解から型紙作製、再構築までの工程

まずはステッチを解き、各パーツを分解します。

外周の寸法を取り、元の形状をもとに型紙を作製。

それを基に新しい革を切り出し、順に貼り合わせていきます。

分解時に見つかった素材の再利用

分解の途中で中から薄いフェルトのような素材が出てきました。

用途は不明でしたが、張り合わせ位置を決める際のガイドとして非常に役立ったため、そのまま流用することにしました。

縫製と仕上げ

縫製には八方ミシン(しかないので…)を使用。

パーツの固定が難しく時間はかかりましたが、張りとラインを確認しながら慎重に進行。

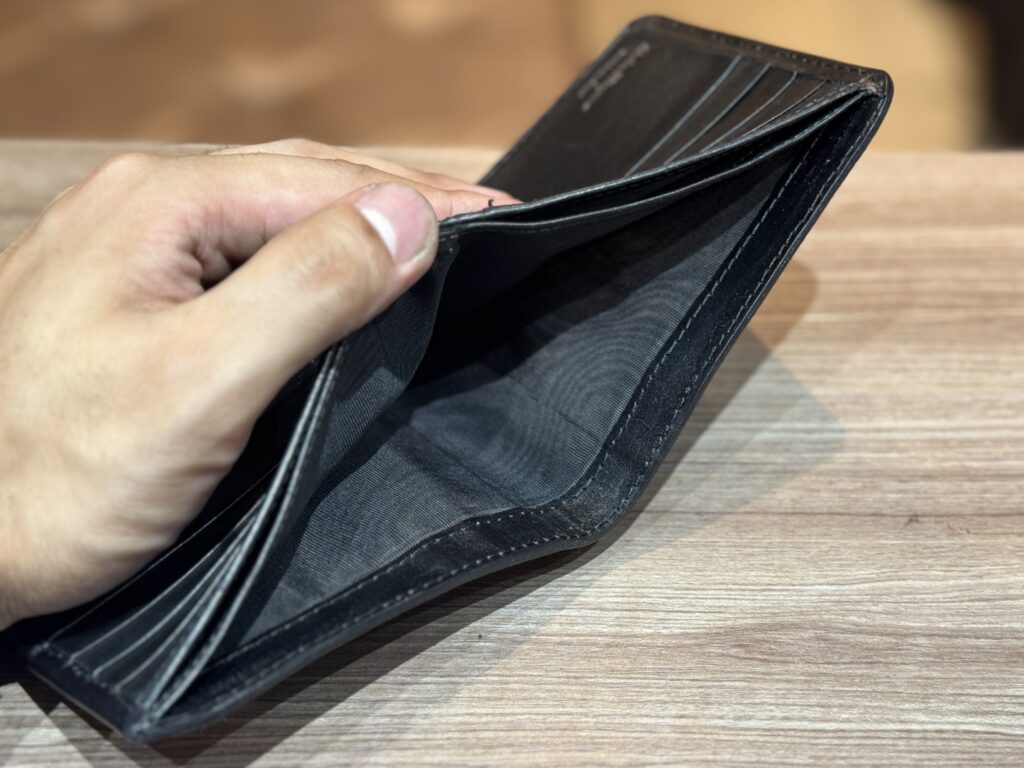

最終的には形も安定し、開閉動作もスムーズに仕上がりました。

へり返し構造で得た気づきと反省点

完成した財布は、正直自己採点で60点ほど…

手順や構造理解は問題なかったものの、へり返しの織り込み幅をもう少し長めに設定しておけば、最終のステッチラインに合わせてカットでき、より自然な仕上がりになったと感じます。

異分野修理から得た学び

普段の靴修理とは異なる分野ながら、革の特性を見極め、構造を再現するという点では多くの共通項がありました。

財布修理を通じて得られた経験は、今後の靴修理にも確実に活かせると思います。

コメント